Christianophobie et haine antichrétienne en Europe

Christianophobie et haine antichrétienne en Europe

En 2023, 2 444 actes de haine visant des chrétiens ont été recensés en Europe, dont 232 agressions physiques[1]. Ces chiffres, en constante augmentation ces dernières années, traduisent une progression inquiétante de l’intolérance antichrétienne. Des agressions, des profanations d’églises, des interdictions de prier, ou des licenciements pour motifs religieux se multiplient, sans toujours provoquer de réaction institutionnelle. Cela entraîne une marginalisation des chrétiens dans la sphère publique, ainsi qu’une criminalisation progressive de convictions inspirées du christianisme. Mettre en lumière ce phénomène, qu’on peut appeler christianophobie, antichristianisme, haine et crimes antichrétiens, est nécessaire pour permettre aux opinions publiques et aux décideurs de travailler à mieux protéger la liberté religieuse en Europe.

1. Définition et reconnaissance de la christianophobie

1.1 Qu’est-ce que la christianophobie ?

La christianophobie désigne la haine, la discrimination ou la violence visant des personnes, des lieux ou des symboles en raison de leur appartenance chrétienne. Elle recouvre notamment les injures, le vandalisme, les menaces, les discriminations ou les agressions motivées par la foi chrétienne des victimes, ainsi que les atteintes à la liberté religieuse.

Conformément à la définition internationale de « l’intolérance et de la discrimination fondées sur la religion ou la conviction », la christianophobie inclut toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la religion chrétienne et ayant pour objet ou pour effet d’entraver l’exercice des droits fondamentaux sur une base d’égalité.

La christianophobie touche toutes les confessions chrétiennes, catholiques, protestantes, orthodoxes, et se développe dans un climat d’hostilité croissante envers la religion chrétienne et ses valeurs. Elle constitue une menace pour la cohésion sociale et la liberté religieuse.

Parmi les actes de christianophobie les plus graves figure l’attentat du 25 janvier 2023 à Algésiras, en Espagne : un homme armé d’une machette a attaqué deux églises, tuant un sacristain et blessant un prêtre, tout en criant « mort aux chrétiens ». Qualifié de terroriste par les autorités, cet acte incarne la forme la plus violente de la christianophobie. D’autres manifestations, plus fréquentes, comme les incendies d’églises, les profanations de statues religieuses ou les tags haineux sur les façades de lieux de culte, sont recensées chaque semaine dans plusieurs pays européens.

1.2 Débats sur le terme « christianophobie »

Plusieurs expressions sont utilisées pour désigner l’hostilité dirigée contre le christianisme, ses valeurs et ses fidèles. Parmi elles, le terme « christianophobie » revient de plus en plus souvent dans le débat public, et commence à être repris par certaines institutions, y compris les Nations unies. Pourtant, ce terme reste problématique. Formé à partir du suffixe grec « -phobie », il suggère une peur irrationnelle. Or, la haine antichrétienne ne relève pas nécessairement d’une peur, mais peut découler d’une hostilité idéologique assumée, d’un rejet culturel, ou encore de conflits politiques ou historiques. C’est pourquoi certains préfèrent employer d’autres expressions comme « antichristianisme », « haine contre les chrétiens », ou « intolérance antichrétienne », jugées plus précises.

Le mot « christianophobie » s’est largement imposé comme un équivalent du terme « islamophobie », lui-même popularisé par des acteurs politiques tels que l’Organisation de la coopération islamique. Ce néologisme, qui visait initialement à dénoncer les actes de haine contre les musulmans, est devenu un outil de censure pour certains États (Pakistan, Turquie) ou groupes (Frères musulmans) qui cherchent à faire interdire toute critique de l’islam. Or, il n’est pas souhaitable de sacraliser les religions ni d’introduire, par ce biais, des restrictions à la liberté d’expression proches de lois sur le blasphème. Nous ne cherchons pas à interdire la critique ou le débat autour du christianisme, qui doivent rester possibles dans une société libre. Il s’agit plutôt de nommer et de combattre la haine, les violences et les discriminations dont sont victimes des croyants du seul fait de leur foi.

En dépit de ses limites, l’usage du mot « christianophobie » reste aujourd’hui stratégique. Il permet de désigner une réalité encore trop souvent ignorée : celle d’une hostilité croissante envers les chrétiens dans des sociétés chrétiennes sécularisées. Ce rejet se manifeste non seulement dans l’espace public et institutionnel, mais aussi dans les relations sociales, professionnelles et même familiales. Il ne s’agit pas d’un phénomène marginal : selon l’OSCE, les actes motivés par la foi chrétienne de la victime relèvent de la catégorie des crimes de haine. Ainsi, à l’instar du terme « islamophobie », dont nous contestons par ailleurs les usages idéologiques, le mot « christianophobie » s’impose malgré tout comme un outil utile pour faire entendre la voix des chrétiens discriminés et engager une réponse institutionnelle. Son emploi, bien qu’imparfait, est aujourd’hui légitime.

1.3 Christianophobie et droit international et européen

La christianophobie est reconnue, de manière explicite ou implicite, par plusieurs organisations internationales chargées de la protection des droits fondamentaux. Ces institutions utilisent parfois d’autres formulations, comme « discrimination fondée sur la religion », mais certaines nomment clairement la haine visant les chrétiens.

- L’Organisation des Nations unies (ONU) mentionne explicitement la christianophobie dans plusieurs de ses résolutions officielles. La résolution 72/177 appelle notamment les États à prévenir les actes motivés par la christianophobie, au même titre que l’antisémitisme ou l’islamophobie. La résolution77/318, adoptée par l’Assemblée générale en 2023, regrette l’augmentation des cas de discrimination, d’intolérance et de violence dirigés contre les membres de nombreuses communautés religieuses dont la communauté chrétienne.

- L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) utilise une définition opérationnelle du crime de haine. Selon l’OSCE, un acte est qualifié de crime de haine antichrétien lorsqu’il combine une infraction pénale avec une motivation ciblant une personne ou un bien en raison de son identité chrétienne réelle ou supposée. L’OSCE documente ces faits chaque année par l’intermédiaire de son Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (ODIHR). Le 28 juillet 2025, l’OSCE a publié un guide pratique : « Comprendre les crimes de haine antichrétiens et répondre aux besoins de sécurité des communautés chrétiennes ».[5]

- L’Union européenne ne reconnaît pas la christianophobie comme une catégorie distincte de discours ou de crimes de haine. Les actes hostiles envers les chrétiens sont regroupés dans la catégorie des discours ou crimes de haine fondés sur la religion, sans distinction spécifique. Dans des questions écrites posées à la Commission, ou dans les médias, plusieurs eurodéputés ont toutefois appelé à la création d’un poste de coordinateur dédié à la lutte contre la haine antichrétienne, à l’image de ceux déjà en place pour l’antisémitisme et la haine antimusulmane.

- Enfin, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) interdit toute discrimination fondée sur la religion (article 14 de la Convention), mais elle ne fait pas usage du terme « christianophobie » dans sa jurisprudence. Cette absence de reconnaissance explicite interroge sur le principe d’égalité de traitement entre confessions religieuses, puisqu’elle a classé la discrimination ou la haine à l’égard de certains groupes déterminés en reconnaissant « l’antisémitisme » (Pavel Ivanov c. Russie, 2007 ou Dieudonné M’Bala M’Bala c. France, 2015) et « l’islamophobie » (Leroy c. France, 2008, Paksas c. Lituanie [GC], 2011, ou A.S. c. France [GC], 2014) dans sa jurisprudence et dans des documents officiels (Guide sur l’article 17, « Interdiction de l’abus de droit »).

- L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a pourtant déjà utilisé le terme de « christianophobie ». Dans sa recommandation 1957 sur la « Violence à l’encontre des chrétiens au Proche et au Moyen-Orient » (2011), elle a invité les États membres « à produire, promouvoir et diffuser des supports pédagogiques traitant les stéréotypes et préjugés antichrétiens, ainsi que la christianophobie en général».

2. Chiffres clés et typologie des faits antichrétiens en Europe

2.1 Crimes de haine contre les chrétiens - statistiques 2023 et tendances en Europe

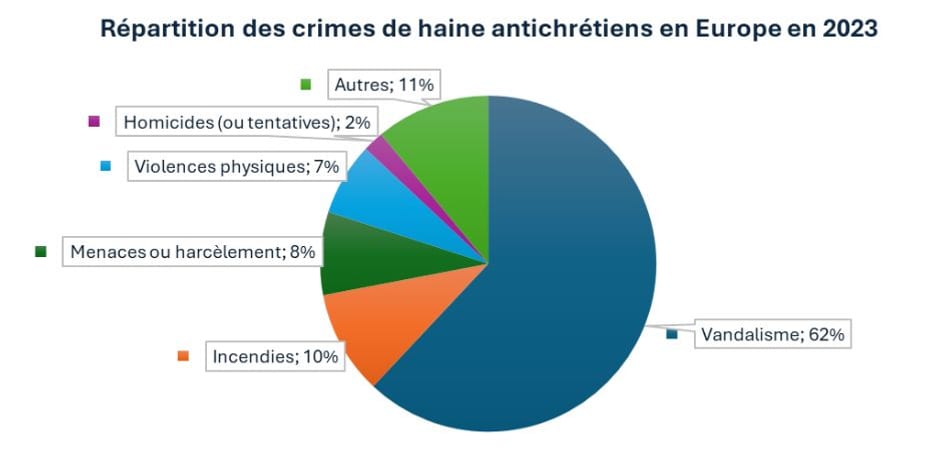

En 2023, l’Observatoire de l’intolérance et de la discrimination contre les chrétiens en Europe (OIDAC) a recensé 2 444 crimes de haine antichrétiens dans 35 pays d’Europe. Ce chiffre, en augmentation par rapport à 2022, reflète une intensification des violences visant des églises, des symboles religieux et des personnes en raison de leur foi chrétienne. Parmi ces actes, 232 agressions visaient directement des individus.

Ces données proviennent de plusieurs sources croisées : rapports de l’OIDAC, statistiques policières nationales, recensements de l’OSCE (ODIHR) et signalements associatifs. Elles mettent en lumière un phénomène sous-documenté par les institutions publiques.

- Vandalisme (62 %) : tags, croix renversées, statues décapitées.

Exemples :

- À travers la Pologne, une quarantaine d’actes de vandalisme ciblant spécifiquement le culte catholique à Saint Jean-Paul II ont été recensés entre 2019 et 2023, avec des détériorations de statues. Elles ont été accompagnées de la destruction d’un reliquaire, l’interruption d’une messe, la profanation d’une hostie consacrée, la détérioration d’une bannière, l’agression physique de personnes défendant un monument, ou encore l’incendie d’un sanctuaire. L’affaire Dariusz Czerski c. Pologne, dans laquelle l’ECLJ a soumis des observations, est actuellement pendante devant la CEDH.

- En avril 2024, une croix de 3 mètres a été brisée à Munich (Allemagne) sur un chemin de croix public.

- En juillet 2025, à Pérouse (Italie), des graffitis incitant à la violence contre les églises et les prêtres ont été découverts sur un bâtiment jouxtant la basilique San Domenico. L’inscription disait : « Les églises doivent être brûlées, mais avec les prêtres à l’intérieur ; sinon ce n’est pas suffisant », accompagnée de symboles anarchistes et transgenres.

- Depuis juillet 2025, à Münster (Allemagne), l’église doit demeurer fermée en dehors des offices car elle a subi de nombreuses dégradations depuis Pâques : souillure par des excréments, tentatives d’incendie, arrachage des photos des futurs baptisés.

- Incendies (10 %) : églises incendiées, souvent sans revendication. En France, les incendies criminels d’églises sont en hausse de 30 % en 2024 par rapport à 2023[6].

Exemples :

- En janvier 2024, l’église Saint-Martin à Angers (France) est partiellement détruite par un incendie volontaire.

- En janvier 2025, à Jerez (Espagne), l’église San Miguel a été visée par deux tentatives d’incendie en deux jours.

- En février 2025, à Wurzen (Allemagne), deux églises ont été incendiées.

- En juillet 2025, à Paris (France), l’église Notre-Dame-des-Champs a été victime de deux incendies en l’espace de 24 heures.

- En août 2025, à Albuñol (Espagne), un ressortissant marocain a été arrêté après avoir incendié l’église de Santiago Apóstol à El Pozuelo.

- Menaces ou harcèlement (8 %) : lettres anonymes, intimidations verbales.

Exemples :

- En juin 2019, à Ely (Royaume-Uni), un pasteur évangélique a été harcelé et menacé par des militants LGBT après la publication d’un tweet rappelant que les chrétiens ne doivent pas soutenir la gay pride.

- En octobre 2023, à Langenau (Allemagne) un pasteur protestant a été la cible de plusieurs menaces et agressions après un sermon critiquant l’attaque du Hamas contre Israël ; la police a dû assurer sa protection lors des offices suivants.

- En janvier 2025, à Siniscola (Italie), le curé de la paroisse San Giovanni Battista a reçu une lettre de menace contre deux de ses paroissiens.

- En juillet 2025, à Paris (France), une messe en l’église de la Madeleine a été perturbée par des militants pro-palestiniens.

- Violences physiques (7 %) : agressions de prêtres, de religieux ou de fidèles.

Exemples :

- En août 2024, à Renmore (Irlande), un prêtre a été poignardé à plusieurs reprises par un jeune homme de 16 ans inspiré par l’idéologie islamiste de Daech.

- En novembre 2024, à Szczytno (Pologne), un prêtre a été agressé par un voleur dans son église et est décédé des suites de ses graves blessures.

- En novembre 2024, à Rome (Italie), une sœur a été violemment frappée et giflée après avoir tenté de repousser un homme qui s’était approché du tabernacle de manière suspecte.

- En décembre 2024, à Sant’Andrea (Italie), le vin du calice a été remplacé par de l’acide, ce qui a conduit le prêtre à l’hôpital.

- En février 2025, devant l’église Saint-Eusèbe d’Auxerre (France), un prêtre catholique est insulté en raison de sa religion et roué de coups, ses deux agresseurs se disant constamment gênés par les cloches de l’église.

- Homicides (ou tentatives) (2 %) : assassinats ou attaques mortelles de prêtres, de religieux ou de fidèles.

Exemples :

- Le 26 juillet 2016, à Saint-Étienne-du-Rouvray (France), le prêtre catholique Jacques Hamel est égorgé à 85 ans pendant la messe par deux djihadistes.

- Le 29 octobre 2020, l’attentat terroriste islamiste de la basilique Notre-Dame de Nice (France) conduit à la mort d’un sacristain et de deux fidèles.

- Le 25 janvier 2023, à Algésiras (Espagne), un homme a attaqué deux églises à la machette, tuant un sacristain et blessant un prêtre salésien en criant « mort aux chrétiens ».

- Le 9 novembre 2024, le prêtre franciscain Juan Antonio Llorente est assassiné par un déséquilibré au monastère de Gilet, près de Valence (Espagne).

Pays les plus touchés en 2023 :

- France : 950 actes recensés, dont 90 % sont des attaques d’églises et de cimetières. Durant l’été 2025, de nombreuses églises à travers le pays sont profanées (tabernacle cambriolé, excréments et urine sur l’autel), vandalisées, ou incendiées (Sierck-les-Bains, Arudy, Mortagne-au-Perche, Provins, Saint-Loup de Thillois, Pantin, La Courneuve). Pour la fête de l’Assomption du 15 août 2025, le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a appelé les préfets à la vigilance, expliquant que les actes antichrétiens sont en hausse de 13 % en France (401 actes entre janvier et juin 2025 contre 354 à la même période en 2024) et que les terroristes islamistes appellent à s’en prendre aux chrétiens en Europe[7].

- Royaume-Uni : 702 cas recensés en Angleterre et au Pays de Galles. En juin 2025, une grande croix en bois a été incendiée et environ 40 pierres tombales ont été détruites lors d’un grave acte de vandalisme survenu dans le cimetière Saint-Conval à Barrhead, dans l’East Renfrewshire (Écosse).

- Allemagne : 277 actes recensés, soit un doublement des attaques antichrétiennes entre 2022 et 2023. Les statistiques officielles du gouvernement ne comptabilisent que les crimes de haine pour motif politique.

Ces crimes visent à intimider les croyants et à effacer les signes visibles du christianisme. Malgré leur gravité, peu d’entre eux donnent lieu à des poursuites judiciaires. Le phénomène reste largement ignoré par les autorités nationales et européennes.

2.2 Les discriminations et la marginalisation des chrétiens en Europe

Au-delà des violences visibles, de nombreux chrétiens en Europe déclarent subir des formes plus diffuses de marginalisation. Celles-ci touchent différents domaines de la vie quotidienne : emploi, éducation, expression publique, médias ou institutions. Le phénomène est documenté notamment par l’OIDAC et le rapport britannique Le prix de la foi (2023) de Voice for Justice UK[8].

Selon cette étude, 56 % des chrétiens interrogés ont déjà été moqués ou rejetés pour avoir exprimé leurs convictions religieuses. Ce chiffre atteint 61 % chez les moins de 35 ans. Environ 18 % déclarent avoir subi une discrimination directe en raison de leur foi, notamment sur leur lieu de travail. Les jeunes adultes sont particulièrement exposés dans les milieux universitaires et les professions libérales.

Plusieurs témoignages font état de licenciements, de refus d’embauche ou de brimades en raison de positions chrétiennes sur des sujets sensibles, comme l’avortement, le mariage ou la sexualité. Par exemple, Kristie Higgs, une assistante éducative britannique, a été licenciée après avoir partagé sur Facebook des publications critiques de l’idéologie du genre. Bien qu’elle ait finalement obtenu gain de cause en justice, son affaire illustre les tensions croissantes entre liberté de conscience et conformité aux normes sociales dominantes.

L’autocensure est également fréquente. Seuls 35 % des chrétiens de moins de 35 ans au Royaume-Uni disent se sentir libres d’exprimer leurs opinions religieuses en milieu professionnel. Cette retenue est renforcée par la peur d’être accusés de tenir un « discours de haine » lorsque leurs convictions morales sont perçues comme contraires aux normes « progressistes ».

Enfin, des étudiants pro-vie dans plusieurs pays d’Europe signalent avoir été intimidés ou exclus de débats universitaires. Certains rapportent avoir reçu des menaces de mort pour avoir exprimé leurs positions.

Ces discriminations contribuent à une marginalisation progressive des chrétiens dans l’espace public. Elles mettent en cause non seulement la liberté religieuse individuelle, mais aussi la possibilité d’exprimer des convictions fondées sur une tradition chrétienne dans une société pluraliste.

2.3 Restrictions à la liberté religieuse des chrétiens, lois et dérives administratives en Europe

Au sein même des États européens, certaines lois ou pratiques administratives peuvent restreindre l’exercice effectif de la liberté religieuse des chrétiens. Ces limitations, souvent indirectes, touchent la prière, la liberté d’expression, l’objection de conscience ou les droits parentaux.

Ces dernières années, plusieurs personnes ont été poursuivies pour avoir prié en silence dans l’espace public, notamment autour de cliniques pratiquant l’avortement. En Espagne, un homme a été arrêté en mai 2023 pour avoir simplement prié près d’un centre médical. Au Royaume-Uni, Adam Smith-Connor a été condamné en octobre 2024 pour avoir prié intérieurement dans une « zone tampon », sans perturber l’ordre public.

Les lois dites de « buffer zones », adoptées au Royaume-Uni, en Espagne ou en Allemagne, interdisent toute forme de présence jugée « influente » autour des cliniques, y compris la prière silencieuse. En Écosse, la loi votée en 2024 étend même cette interdiction à l’espace visible depuis une maison privée, criminalisant l’affichage d’un simple message pro-vie depuis une fenêtre.

D’autres restrictions visent l’expression publique de convictions religieuses. En Finlande, la députée chrétienne Päivi Räsänen est poursuivie depuis 2019 pour avoir critiqué la participation de l’Église luthérienne aux événements de la Gay Pride d’Helsinki, notamment en citant sur les réseaux sociaux un verset biblique (Romains 1:24-27) condamnant les relations homosexuelles. En Espagne, le prêtre Custodio Ballester risque trois ans de prison pour avoir critiqué l’islam dans un article de presse.

L’objection de conscience est également fragilisée par les évolutions législatives récentes. En Allemagne, l’avortement est désormais intégré dans la formation médicale obligatoire. En Espagne, les médecins doivent s’inscrire sur un registre officiel pour pouvoir refuser une IVG, sans garantie de respect de leur choix et au risque d’être exposés à une stigmatisation professionnelle. Les établissements chrétiens, quant à eux, n’ont plus le droit de refuser de pratiquer l’euthanasie.

Les droits parentaux sont remis en cause lorsque des parents chrétiens perdent le droit d’éduquer leurs enfants selon leurs convictions. En Suisse, une adolescente a été retirée de sa famille après que ses parents se sont opposés à son changement de genre.

Enfin, ces dérives politiques passent également par une remise en question de l’héritage chrétien de l’Europe, à travers une forme de révisionnisme historique anti-chrétien. D’une part, celui-ci se manifeste par l’effacement progressif de la référence chrétienne dans les discours publics (souhaiter des « bonnes fêtes de fin d’année » ou parler de « vacances de printemps », au lieu de « Joyeux Noël » ou « vacances de Pâques », supprimer des jours fériés chrétiens). En janvier 2011, environ trois millions de calendriers, représentant un coût de cinq millions d’euros, ont été distribués à des écoles en Europe par la Commission européenne. Les calendriers mentionnaient des jours fériés juifs, musulmans ou hindous mais, à l’exception de l’Assomption de la Vierge Marie (le 15 août), les fêtes chrétiennes dont les deux plus importantes, Noël et Pâques, n’y étaient nullement indiquées, suscitant de nombreuses questions de députés européens. Comme un dernier clou sur le cercueil du christianisme en Europe, l’Assomption a été traduite par « l’Ascension » (de Jésus-Christ) dans la version française de la question de Franz Obermayr (NI).

D’autre part, le révisionnisme historique anti-chrétien s’exerce par des actions concrètes de déconstruction symbolique. Un exemple frappant se trouve en Espagne, où, sous couvert de mémoire démocratique ou de lutte contre le franquisme, on assiste à la destruction systématique de croix, de calvaires, et de symboles chrétiens présents dans l’espace public. Plusieurs municipalités, notamment gouvernées par la gauche ou l’extrême gauche, ont ordonné le démantèlement de monuments religieux historiques, même lorsqu’ils n’avaient pas de lien explicite avec la dictature franquiste. Des croix érigées pour honorer des victimes de la guerre civile ou pour des raisons purement religieuses ont été retirées, au nom d’une lecture idéologique de l’histoire.

Cette politique atteint un point culminant avec la remise en cause de l’imposante croix de la vallée de los Caídos, un site religieux monumental situé près de Madrid. Ce lieu, qui abrite une abbaye bénédictine et une basilique creusée dans la roche, était à l’origine un mausolée voulu par Franco après la guerre civile. Longtemps controversé, le site a vu la dépouille du dictateur exhumée en 2019. Désormais, des propositions politiques envisagent la transformation radicale du site, voire la suppression de la croix, haute de plus de 150 mètres – l’une des plus grandes du monde. Cette croix, symbole religieux bien plus qu’idéologique pour de nombreux chrétiens, est devenue la cible de ceux qui souhaitent effacer tout lien entre religion et mémoire nationale. L’ECLJ a dénoncé cette situation dans sa contribution d’octobre 2024 à l’Examen périodique universel de l’Espagne.

Toutes ces dérives antichrétiennes révèlent un décalage croissant entre les garanties juridiques formelles et leur application concrète pour les chrétiens européens.

3. Comprendre les causes de la haine antichrétienne

3.1 Sécularisation, laïcisme et culture du blasphème - le recul du christianisme en Europe

Depuis plusieurs décennies, les sociétés européennes connaissent un processus de sécularisation avancé. Le christianisme, qui a longtemps structuré la vie sociale, culturelle et politique, est de plus en plus relégué à la sphère privée. Ce recul s’accompagne souvent d’une forme de rejet symbolique, voire de mépris, à l’égard des traditions et des valeurs chrétiennes.

Dans de nombreux pays, les références chrétiennes sont supprimées de l’espace public. Des croix sont retirées de bâtiments officiels, des crèches interdites dans les mairies, des processions religieuses restreintes. En avril 2025, le député français Antoine Léaument (LFI) a par exemple proposé de supprimer les jours fériés chrétiens du calendrier national, et en juillet 2025, c’est au tour du Premier ministre français François Bayrou de proposer la suppression du Lundi de Pâques. Ces décisions sont souvent justifiées par l’exigence de neutralité religieuse, mais elles traduisent aussi une volonté d’effacer les signes visibles d’un héritage chrétien.

Parallèlement, une culture du blasphème s’est développée. Dans les médias, les réseaux sociaux, l’art ou la publicité, le christianisme est fréquemment tourné en dérision. Ce phénomène s’inscrit dans un climat où le sacré chrétien est perçu comme dépassé, voire ridicule, et dont la transgression ne fait craindre aucunes représailles. Les expressions de la foi chrétienne sont souvent assimilées à de l’archaïsme ou à un obstacle au progrès.

Des exemples récents illustrent cette tendance. En juin 2025, une humoriste espagnole, qui revendique un « humour punk » et dont les attaques ciblent « la police, les fascistes et l’église catholique », a simulé un acte de masturbation avec une croix sur l’autel de l’église d’Arbérats-Sillègue en France. Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques à Paris en août 2024, une mise en scène parodique inspirée de la Cène du Christ a été présentée sous forme de spectacle de drag-queens, diffusée en direct devant des millions de téléspectateurs à travers le monde.

Ces actes, s’ils ne relèvent pas du crime, participent d’un climat hostile où les croyances chrétiennes sont soit ridiculisées, soit considérées comme indésirables dans l’espace public. Cette dynamique alimente une perte de légitimité culturelle du christianisme, au profit d’un modèle de laïcité interprété comme exclusion de toute expression religieuse.

3.2 Qui sont les auteurs des actes antichrétiens ? Islam radical, laïcisme militant, extrême-gauche

Les actes de haine antichrétienne en Europe proviennent de courants idéologiques variés. Leur point commun est une hostilité explicite envers le christianisme en tant que foi, héritage ou structure culturelle. Plusieurs profils de groupes ou d’individus sont récurrents dans les cas où les motivations ou le profil des auteurs ont pu être établis.

- Le premier groupe identifié est celui des musulmans radicaux, souvent impliqués dans les cas de violence physique. En 2023, 21 attaques documentées en Europe présentaient une motivation islamiste. Les musulmans convertis au christianisme sont particulièrement ciblés, comme le montre un rapport de l’ECLJ de 2021. En octobre 2023, au Royaume-Uni, un homme a tenté d’assassiner son colocataire converti, affirmant qu’il méritait de mourir pour avoir quitté l’islam. Fin 2024, des chrétiens coptes ont été agressés par des musulmans dans un centre pour mineurs à Madrid (Espagne), selon l’Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC).

- Un second type d’acteurs est constitué d’organisations militantes laïcistes. Ces groupes ne se contentent pas de défendre la séparation entre églises et États : ils militent activement pour l’exclusion totale de toute expression religieuse, en particulier chrétienne, de l’espace public. En France, la Fédération nationale de la Libre Pensée mène des actions en justice pour obtenir le retrait de croix, de statues ou de crèches dans des lieux publics, au nom d’une conception radicale de la laïcité (statue de la Vierge à La Flotte-en-Ré, statue de Saint Michel aux Sables-d’Olonne, annulation des célébrations de la Sainte-Geneviève, patronne des gendarmes depuis 1962). Cette approche participe à l’effacement des références chrétiennes dans l’environnement symbolique commun.

- Enfin, des militants d’extrême-gauche expriment une hostilité idéologique envers le christianisme, perçu comme porteur de valeurs conservatrices, notamment sur la défense de la vie. En septembre 2023, des militants pro-avortement espagnols ont harcelé des fidèles assistant à la messe à Barcelone et ont inscrit des graffitis offensants sur les murs de l’église. Le 13 octobre 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France à verser des dommages et intérêts à une militante féministe du collectif Femen qui s’était affichée seins nus dans l’église parisienne de la Madeleine en 2013, avant de mimer un avortement et d’uriner sur les marches de l’autel (CEDH, Bouton c. France, 2022, voir les observations de l’ECLJ). Lors de l’affaire des hosties profanées pour une pseudo œuvre d’art en Espagne en 2015 (CEDH, Asociación de Abogados Cristianos c. Espagne, 2023, l’ECLJ était partie à l’affaire au nom de la Conférence épiscopale espagnole) ou encore pour les plus de 30 dégradations de statues de Saint Jean-Paul II en Pologne entre 2018 et 2023, les coupables étaient également des militants d’extrême-gauche.

Ces différents profils partagent une volonté de marginaliser ou de discréditer le christianisme dans la société contemporaine. Leur action, bien que motivée par des logiques diverses, alimente un climat de haine envers les croyants et leurs expressions culturelles ou symboliques.

4. Quelles protections juridiques pour les chrétiens ?

4.1 Liberté de religion à l’ONU, une protection distante

L’Organisation des Nations unies reconnaît la liberté de religion et de conscience comme un droit fondamental garanti par plusieurs textes majeurs du droit international. Cette liberté est protégée notamment par l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ratifié par la plupart des États européens. Ce droit inclut la liberté d’avoir ou d’adopter une religion, de la pratiquer individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. Il protège également le droit de changer de religion ou de conviction, et de ne pas subir de contrainte dans l’exercice de ce droit.

Le Comité des droits de l’homme de l’ONU, dans son Observation générale n°22, précise que cette liberté est inaliénable et doit bénéficier d’une protection particulière, notamment contre toute coercition de la part de l’État ou de tiers. Elle s’applique à toutes les religions, convictions et expressions de foi, y compris chrétiennes, sans hiérarchie entre les confessions.

L’ONU protège aussi la dimension collective de la liberté religieuse : droit d’enseigner une foi, de se réunir pour prier, de fonder des écoles confessionnelles ou d’exercer un culte dans des lieux appropriés. Toute restriction apportée à cette liberté doit répondre à des critères stricts : être prévue par la loi, poursuivre un but légitime (sécurité, ordre public, santé, droits d’autrui) et être nécessaire et proportionnée.

Enfin, l’ONU condamne toutes les formes d’intolérance religieuse. L’article 20 du PIDCP interdit « tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence ». Plusieurs résolutions de l’Assemblée générale rappellent l’importance de combattre la violence fondée sur la religion ou la conviction. La Déclaration de 1981 sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction constitue un texte de référence dans ce domaine.

4.2 L’Union européenne ne protège pas assez les chrétiens

La liberté de religion et de conscience est reconnue comme un droit fondamental par l’Union européenne. Elle figure à l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui a la même valeur juridique que les traités depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (2009). Cet article garantit à toute personne le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, y compris la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’observance des rites.

Cette liberté est également protégée par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, que l’UE s’est engagée à respecter en vertu de l’article 6 du Traité sur l’Union européenne. À cela s’ajoute l’article 21 de la Charte, qui interdit toute discrimination fondée notamment sur la religion ou les convictions.

La Commission européenne se dit « déterminée à lutter contre le racisme, la xénophobie et toute forme d’intolérance, y compris celle relative à la religion »[9]. Pourtant, dans la pratique, seules deux religions bénéficient d’un dispositif institutionnel dédié : l’islam et le judaïsme. En 2015, deux coordinateurs européens ont été nommés pour lutter respectivement contre l’antisémitisme et contre la haine antimusulmane, dans le cadre des politiques européennes de lutte contre le racisme.

Cette différence de traitement repose sur une lecture identitaire des religions concernées. Le judaïsme est perçu à la fois comme une religion, une identité culturelle ou nationale, et même une origine ethnique dans certains contextes. De leur côté, les musulmans sont protégés en tant que « race » au nom de la lutte contre l’islamophobie[10]. Cette approche a progressivement substitué la notion de « race musulmane » à celle d’« Arabes », « Maghrébins », « Turcs » ou « immigrés », sans tenir compte de la diversité réelle des musulmans en Europe : convertis européens, populations noires africaines, asiatiques, etc.

À l’inverse, les chrétiens en Europe, bien qu’historiquement majoritaires et de plus en plus exposés à la christianophobie, ne peuvent être assimilés à un groupe ethnique ou minoritaire. Ils sont ainsi exclus du dispositif des coordinateurs européens. La seule instance de dialogue proposée par la Commission reste le « dialogue avec les Églises et les organisations religieuses ou philosophiques », prévu à l’article 17 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce déséquilibre dans la reconnaissance institutionnelle alimente un sentiment d’injustice parmi les chrétiens, dont la protection reste largement insuffisante au regard des mécanismes en place pour d’autres confessions.

À l’extérieur, l’Union européenne s’est engagée à promouvoir « la démocratie, l’état de droit, l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales », y compris la liberté de religion ou de conviction (article 21 §1 et §2 du Traité sur l’Union européenne). Sur cette base, elle a adopté en 2013 des Lignes directrices sur la promotion et la protection de la liberté de religion ou de conviction dans le cadre de sa politique étrangère, et elle a nommé en 2016 un Envoyé spécial pour la liberté de religion ou de conviction en dehors de l’UE. Malgré quelques initiatives bienvenues comme la participation à la libération d’Asia Bibi, cet Envoyé spécial a un statut incertain et un budget trop léger pour mener des actions efficaces. De plus, sur dix années d’existence, le poste n’a été occupé que durant cinq ans, et souvent avec des mandats de courte durée, ce qui traduit un manque d’investissement politique.

En ce qui concerne les affaires intérieures de l’Union européenne, aucune disposition équivalente ne s’applique. Elle ne dispose pas à ce jour de mécanisme institutionnel spécifique chargé de la protection ou du suivi de la liberté religieuse dans les États membres eux-mêmes. Cette asymétrie institutionnelle limite la capacité de l’Union à agir face à certaines atteintes à la liberté religieuse sur son propre territoire.

4.3 La CEDH protège-t-elle équitablement les religions ?

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), organe juridictionnel du Conseil de l’Europe, joue un rôle central dans la protection de la liberté de religion et de conscience sur le continent européen. Elle veille au respect de la Convention européenne des droits de l’homme par les 46 États membres du Conseil de l’Europe.

Le principal fondement de cette protection est l’article 9 de la Convention, qui garantit à toute personne le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit inclut la liberté d’avoir une religion ou une conviction, ainsi que la liberté de la manifester par le culte, l’enseignement, les pratiques et les rites. Cette liberté comporte une dimension intérieure absolue (liberté de croire) et une dimension extérieure relative (manifestation publique), qui peut faire l’objet de limitations sous conditions strictes (légalité, nécessité, proportionnalité).

La Cour a rappelé à de nombreuses reprises que la liberté de religion constitue l’un des fondements d’une société démocratique. Elle protège les croyants contre les ingérences injustifiées de l’État, mais aussi contre des atteintes disproportionnées à leurs pratiques religieuses. Les restrictions ne peuvent être justifiées que si elles répondent à un objectif légitime (ordre public, sécurité, santé, droits d’autrui) et sont nécessaires dans une société démocratique.

D’autres dispositions de la Convention renforcent cette protection. L’article 10, relatif à la liberté d’expression, s’applique aussi aux convictions religieuses exprimées publiquement. L’article 14 interdit toute discrimination dans la jouissance des droits garantis, notamment sur la base de la religion. Enfin, l’article 2 du Protocole n°1 protège le droit des parents à assurer l’éducation de leurs enfants selon leurs convictions religieuses et philosophiques. La jurisprudence de la Cour a établi des principes importants sur la neutralité de l’État, la liberté de culte, le droit au port de symboles religieux, l’objection de conscience ou encore les droits des communautés religieuses.

Cependant, la jurisprudence de la Cour révèle une approche différenciée dans la protection des religions. D’un côté, les atteintes au christianisme sont généralement tolérées au nom de la liberté d’expression, tandis que les critiques de l’islam sont souvent restreintes au motif de lutte contre la haine. Par exemple, dans l’affaire Bouton c. France (2022), la Cour a condamné la France pour avoir sanctionné une militante Femen ayant mimé seins nus un avortement et uriné devant l’autel et le tabernacle de l’église de la Madeleine à Paris, estimant que sa condamnation pénale pour « exhibition sexuelle » violait sa liberté d’expression dans le contexte du « débat public sur les droits des femmes, plus spécifiquement sur le droit à l’avortement ».

De plus, l’affirmation en 2009 par une chanteuse polonaise que la Bible était les « écrits d’une personne bourrée à force de boire du vin et de fumer de l’herbe » lui a valu une condamnation en Pologne avant que celle-ci soit annulée par la CEDH (Rabczewska c. Pologne, 2022). La Cour a également approuvé l’exposition d’un tableau représentant Mère Teresa et un cardinal dans différentes positions sexuelles (Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, 2007), et un concert sauvage blasphématoire des « Pussy Riots » dans le chœur de la cathédrale orthodoxe de Moscou (Mariya Alekhina et autres c. Russie, 2018).

En revanche, de nombreux arrêts de la Cour analysent aisément des critiques de l’islam comme des « attaques offensantes concernant des questions jugées sacrées par les musulmans » (I.A c. Turquie, 2005) ou une « hostilité envers la communauté musulmane ». (Le Pen c. France, 2010). Dans l’affaire E.S. c. Autriche (2018), une conférencière autrichienne ayant qualifié le prophète de l’islam Mahomet de pédophile a vu sa condamnation pénale confirmée par la Cour, celle-ci estimant que ses propos constituaient une « incitation à la haine religieuse » et dépassaient les limites admissibles du débat.

De même, la CEDH avait confirmé la condamnation du Français Éric Zemmour qui avait affirmé en 2016 à propos des musulmans de France: « Nous vivons depuis trente ans une invasion, une colonisation, qui entraîne une déflagration » et « Je pense qu’il faut leur donner le choix entre l’islam et la France ». La CEDH a jugé que ces propos traduisaient une « intention discriminatoire de nature à appeler les auditeurs au rejet et à l’exclusion de la communauté musulmane dans son ensemble et, ce faisant, à nuire à la cohésion sociale » et il a donc été victime de censure (Zemmour c. France, 2022).

Par ailleurs, la Convention interdit l’abus de droit (article 17)[11]. Cela protège la Convention contre ceux qui chercheraient à l’utiliser (liberté d’expression) pour justifier ou promouvoir des comportements contraires à ses principes fondamentaux (incitation à la haine ethnique ou religieuse). Dans son guide thématique, la Cour mentionne explicitement l’antisémitisme, l’islamophobie, et la haine des non-musulmans (par des musulmans) mais omet toute référence à la christianophobie.

5. Victimes d’un acte antichrétien, pourquoi et comment le signaler

Lorsqu’un acte antichrétien est subi ou observé, il est essentiel de le signaler à la fois aux autorités nationales (police, justice, institutions) et aux organisations spécialisées dans la défense des chrétiens et dans le recensement des actes antichrétiens, comme l’ECLJ (et l’OIDAC Europe). Il ne faut pas hésiter à mentionner clairement le mobile antichrétien de l’agression, de la menace ou de la discrimination. Cette précision est déterminante pour qualifier correctement les faits et permettre leur prise en compte.

5.1 Pourquoi signaler un acte antichrétien ?

Le signalement permet tout d’abord une prise en compte statistique : de nombreux actes antichrétiens restent invisibles faute de déclaration. Cette sous-déclaration empêche les autorités d’évaluer l’ampleur réelle du phénomène et retarde la mise en œuvre de mesures adaptées. Chaque signalement participe aussi à une démarche de sensibilisation, en permettant aux ONG, aux institutions européennes ou aux chercheurs de mieux documenter les atteintes à la liberté religieuse. Plus les faits sont remontés, plus l’opinion publique est avertie et les décideurs publics sont en mesure d’agir.

Ensuite, le signalement peut favoriser l’ouverture d’une enquête, la poursuite des auteurs et, dans certains cas, la reconnaissance juridique d’un crime ou discours de haine à motif religieux. Cela renforce la protection des victimes et la dissuasion des auteurs. En effet, le droit français par exemple reconnaît explicitement que la motivation religieuse d’un crime ou d’un délit constitue une circonstance aggravante (article 132‑76 du Code pénal).

5.2 Comment signaler un acte antichrétien ?

Plusieurs canaux sont disponibles pour signaler un acte antichrétien :

- Documenter les faits : capturer des images, recueillir des témoignages, conserver des messages ou publications.

- Déposer une plainte auprès de la police ou de la gendarmerie.

- Saisir les juridictions nationales compétentes si les droits fondamentaux sont restreints de manière injustifiée, jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme en dernier recours.

- Signaler les contenus haineux en ligne via les plateformes nationales de signalement (ex. : PHAROS en France).

- Transmettre les informations à l’OSCE/ODIHR en envoyant un rapport d’incident par e-mail à hatecrimereport@odihr.pl, afin qu’il puisse être pris en compte dans la base de données annuelle des crimes de haine.

- Alerter les défenseurs des droits, inspections du travail, rectorats, etc.

- Contacter des ONG spécialisées, dans le pays concerné ou au niveau européen, pour recenser l’acte antichrétien, et bénéficier d’un soutien juridique : l’ECLJ, OIDAC Europe, Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (Espagne), Laboratorium Wolności Religijnej (Pologne), Commission of Inquiry into Discrimination Against Christians (Royaume-Uni)…

- Insister sur le mobile anti-religieux : dans de nombreux États européens, le mobile anti-religieux (notamment anti-chrétien) est reconnu comme circonstance aggravante. Les infractions motivées par la haine religieuse entraînent donc un alourdissement des peines.

Signaler un acte n’est pas une plainte isolée : c’est un acte de défense des droits fondamentaux, utile à toute la communauté chrétienne et à la société dans son ensemble.

6. Huit propositions concrètes pour lutter contre la christianophobie en Europe

L’ECLJ recommande plusieurs mesures concrètes pour renforcer la protection des chrétiens en Europe et lutter plus efficacement contre l’intolérance religieuse. Ces propositions s’inscrivent dans le respect des principes d’égalité, de liberté de religion et de non-discrimination.

- Adopter une définition claire de l’intolérance antichrétienne

L’absence de définition officielle constitue un obstacle à la reconnaissance du phénomène. Une définition de référence, établie au niveau international, permettrait d’identifier et de qualifier les actes antichrétiens avec plus de cohérence. Elle faciliterait également la collecte de données, l’analyse des tendances et la mise en œuvre de réponses adaptées par les institutions publiques.

- Nommer un coordinateur européen dédié

La mise en place d’un coordinateur européen chargé de la lutte contre les actes antichrétiens permettrait d’assurer un point de contact institutionnel pour les communautés chrétiennes. Ce rôle faciliterait la coordination des actions, la remontée des signalements et l’intégration de cette problématique dans les politiques européennes de lutte contre les discriminations, à l’image des dispositifs déjà existants pour d’autres groupes religieux.

- Intégrer explicitement les actes antichrétiens dans les textes européens

Les actes de haine contre les chrétiens doivent être reconnus comme une forme spécifique de discrimination religieuse dans les textes et stratégies de l’Union européenne. Leur absence dans les cadres normatifs actuels contribue à leur invisibilité. Une reconnaissance formelle garantirait une protection équitable de toutes les confessions religieuses.

- Recenser spécifiquement les actes anti-chrétiens au niveau national

La création de commissions d’enquête dans les États européens et un vrai suivi statistique permettrait de mieux documenter les atteintes contre les chrétiens. Récolter des données précises et complètes pourrait mettre en lumière la montée de la christianophobie et inciter à sa prise en compte par des politiques publiques. Cela implique d’une part de distinguer les crimes de haine des autres crimes, et d’autre part au sein des crimes antireligieux, de faire ressortir une catégorie propre aux crimes antichrétiens.

- Renforcer la protection des lieux de culte

De nombreux cimetières et églises en Europe font l’objet de dégradations ou de profanations. Le renforcement des dispositifs de sécurité et des sanctions applicables permettrait de mieux protéger ces lieux et de garantir la liberté de culte dans des conditions sûres et dignes.

- Recentrer la protection juridique sur les faits religieux objectifs

La protection de la liberté religieuse repose souvent sur des notions subjectives comme le « sentiment religieux ». Il est nécessaire de fonder davantage cette protection sur des éléments objectifs : intégrité des lieux de culte, liberté des célébrations, sécurité des pratiquants. Cela permettrait une meilleure sécurité juridique et un équilibre plus juste entre liberté d’expression et respect du culte.

- Reconnaître la légitimité historique du christianisme en Europe

Le cadre juridique européen repose sur une neutralité abstraite, parfois déconnectée des réalités culturelles. Intégrer le rôle historique du christianisme dans la formation des sociétés européennes permettrait d’adapter les politiques publiques à la diversité religieuse, sans nier les racines religieuses du continent. Cette reconnaissance ne porterait pas atteinte au pluralisme, mais renforcerait le lien social et la compréhension mutuelle.

- Garantir l’objection de conscience dans les domaines professionnels sensibles

Les chrétiens peuvent être confrontés, dans certaines professions, à des obligations contraires à leurs convictions religieuses, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la justice ou de la fonction publique. Il est nécessaire de garantir juridiquement le droit à l’objection de conscience dans ces secteurs. Cette protection doit être claire, effective, et accompagnée de garanties contre toute forme de sanction ou de discrimination professionnelle.

7. Conclusion - défendre la liberté religieuse des chrétiens face à l’intolérance croissante en Europe

L’intolérance antichrétienne progresse en Europe, sous des formes variées : actes de haine, discriminations, restrictions juridiques, marginalisation sociale. Ce phénomène, encore trop peu reconnu, remet en cause une liberté fondamentale : celle de croire, de pratiquer sa foi, et de l’exprimer publiquement.

La liberté de religion ne doit pas être considérée comme acquise. Elle mérite d’être défendue avec rigueur, pour toutes les confessions, mais d’autant plus pour les chrétiens, souvent relégués au second plan dans les politiques de lutte contre les discriminations.

L’Union européenne et ses États membres disposent d’outils juridiques, politiques et institutionnels pour agir. Il est temps de les mobiliser pleinement pour garantir une protection équitable et efficace.

____

[1] Observatoire de l’intolérance et de la discrimination contre les chrétiens en Europe (OIDAC) https://www.intoleranceagainstchristians.eu/

[2] Article 2 de la Déclaration sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction de 1981. https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-all-forms-intolerance-and-discrimination

[5] OSCE, Understanding Anti-Christian Hate Crimes and Addressing the Security Needs of Christian Communities — A Practical Guide, 28 juillet 2025.

[6] https://www.lejdd.fr/Societe/les-incendies-criminels-deglises-en-hausse-de-30-en-2024-154544

[7] https://www.lefigaro.fr/actualite-france/des-actes-antichretiens-en-hausse-sur-fond-de-menace-terroriste-20250813

[8] Voice for Justice UK, The Costs of Keeping the Faith, https://vfjuk.org/resources/.

[9] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001070_FR.html

[10] Le Conseil de l’Europe définit l’islamophobie comme « une forme spécifique de racisme fondée sur des préjugés ou une peur à l’égard des musulmans et/ou de l’islam ». https://www.coe.int/fr/web/all-different-all-equal/the-shape-of-contemporary-islamophobia-and-its-specific-effects-on-young-muslims-political-and-associative-life

[11] https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_17_fre

Lire le document PDF