L’école à la maison, aussi appelée « Instruction En Famille » (IEF) est un mode d’instruction dans lequel les parents ont le contrôle de l’instruction et de l’éducation de leurs enfants. Au lieu de déléguer cette compétence à une école publique ou privée, les parents assument eux-mêmes cette fonction ou la délèguent plus directement à un tuteur. L’école à la maison présente de nombreux avantages, particulièrement celui d’être le mode d’instruction qui s’adapte le mieux à l’enfant. C’est aussi le plus économique, tout en étant parfaitement conforme au droit international d’après guerre qui consacre les droits parentaux contre l’immixtion indue de l’État et le risque d’endoctrinement.

Pourtant, depuis l’adoption de la loi du 24 août 2021, l’instruction en famille fait l’objet d’une très forte restriction en France. La loi confortant le respect des principes de la République a abrogé la liberté des parents de pratiquer l’instruction en famille pour en faire un régime dérogatoire d’autorisation. Cela signifie que faire l’école à la maison n’est plus un droit, mais une possibilité pour laquelle il faut obtenir une autorisation annuelle de l’éducation nationale.

Nous allons explorer dans cet article la situation française et vous aider à faire valoir vos droits de parents d’éduquer vos enfants en conformité avec vos convictions religieuses et philosophiques.

I. L’école à la maison ou l’instruction en famille : de quoi parle-t-on ?

Lorsque l’on parle d’éducation, il faut rappeler une vérité fondamentale : la famille précède l’État. Oui, les familles existent avant de se rassembler et de former une cité, puis un État. Plus une société se développe, plus la famille peut déléguer des fonctions qui lui appartiennent pour se concentrer sur d’autres tâches. Éduquer et instruire ses enfants, c’est le rôle premier et fondamental des parents. Ce sont eux les premiers responsables.

De l’antiquité à aujourd’hui, les familles ont toujours assumé ces fonctions et ceux qui en ont eu les moyens ont fréquemment délégué ces fonctions à des précepteurs ou à des institutions religieuses. L’idée d’une école publique gérée par l’État est une création récente et a immédiatement ouvert la problématique de l’enseignement moral et religieux à donner aux enfants. Ce problème a été résolu par la reconnaissance du droit des parents de choisir le type d’école dans laquelle leur enfant serait scolarisé, de sorte que l’éducation dispensée respecte leurs convictions religieuses et philosophiques. Cependant, depuis plusieurs décennies, la France relègue les parents à être simplement des « membres de la communauté éducative[1] » et impose de plus en plus de principes, de valeurs et d’idées aux enfants, sans considération pour les parents.

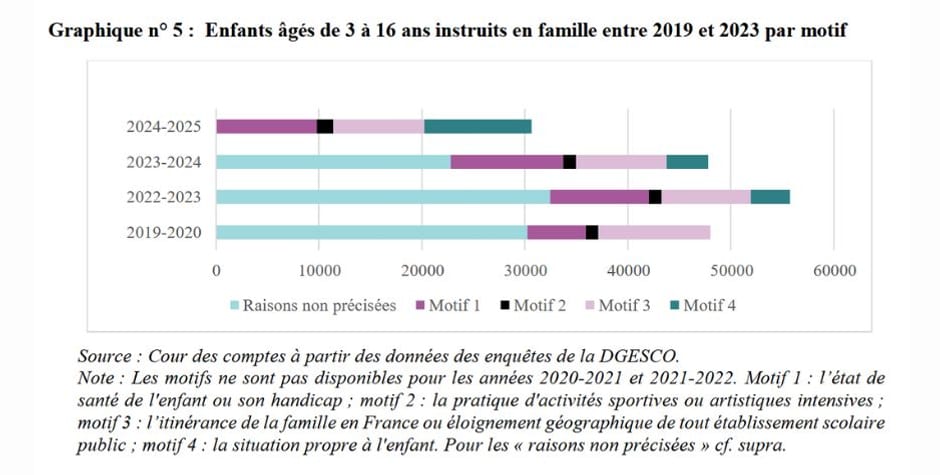

En réalité aujourd’hui, la plupart des parents faisant l’école à la maison le font de manière plus ou moins contrainte et plus rarement par choix et goût de l’enseignement à domicile. Beaucoup de parents sont obligés d’avoir recours à ce type d’instruction car leur enfant est handicapé ou dans un état de santé délicat et sa scolarisation est impossible, inadaptée ou difficile. Les parents peuvent aussi être itinérants ou déménager à une telle fréquence que pour un meilleur suivi de l’enfant, mieux vaut qu’ils l’instruisent eux-mêmes. Le reste des parents le fait par choix, mais un choix contraint et qui se résume généralement à ce motif : l’école disponible n’est pas satisfaisante. On peut même aller plus loin : l’école publique française assure-t-elle encore correctement le droit à l’instruction ? Face à la baisse du niveau général constatée par des études récurrentes, l’augmentation de la violence et du harcèlement, l’absentéisme professoral et des contenus idéologiques parfois très éloignés des savoirs fondamentaux, les parents sont majoritairement insatisfaits du niveau d’instruction et des conditions d’apprentissage. Certains veulent plus de liberté, d’autres au contraire plus de discipline. Certains considèrent que l’école ne donne pas une éducation morale et religieuse assez forte, d’autres qu’il faudrait que l’école soit plus démocratique. D’autres encore voudraient scolariser leurs enfants dans le privé mais c’est au-dessus de leur moyen.

Il y a donc mille et une raisons de faire l’école à la maison, de manière tout à fait libre ou plus ou moins obligé. Ce qui demeure fondamental, c’est le principe suivant : c’est aux parents de décider ce qui est dans l’intérêt de leur enfant car ce sont eux qui sont les plus à même de le connaître. Cependant la France porte atteinte à cette liberté, alors comment faire ?

II. L’Instruction en famille en France : Comment faire ?

a. La demande initiale

Concrètement, il faut demander l’autorisation de faire l’école à la maison entre le 1er mars et le 31 mai précédant la rentrée scolaire de septembre[2]. Dans la plupart des académies, la demande peut se faire en ligne. Cela permet une meilleure traçabilité des pièces justificatives et un traitement plus rapide de la demande.

La demande doit être faite pour chaque enfant, âgé entre 3 et 16 ans et uniquement pour un des quatre motifs suivants :

- L’état de santé ou le handicap de l’enfant. Dans cette situation, il faut une attestation médicale détaillée établissant que l’état de santé ou le handicap de l’enfant empêche objectivement celui-ci d’être scolarisé normalement (un certificat médical CERFA n° 15695 ou un certificat médical attestant de la pathologie de l’enfant). Un médecin rattaché à l’Éducation nationale vérifie si la situation médicale légitime une telle demande ou non. Généralement, l’accord est donné dans une grande majorité de cas, mais il y a tout de même de nombreux refus, surtout lorsque la situation médicale fait que la scolarisation n’est pas impossible, mais difficile ou délicate. Par exemple, de nombreuses décisions de refus de pratiquer l’IEF ont été rendues dans le cas où l’enfant est dépressif ou « va mal » à la suite de harcèlement scolaire,.

- La pratique sportive intensive de l’enfant. Que l’enfant soit pianiste ou gymnaste, il est possible de montrer que l’instruction en famille est le mode d’instruction le plus adapté pour que l’enfant puisse pratiquer à haut niveau sa discipline. Cependant ici aussi l’administration s’est montrée abusivement pointilleuse en exigeant que l’enfant ne puisse pas fréquenter un établissement scolaire public ou privé. Il faut donc une attestation d’inscription auprès d’un organisme sportif ou artistique et une organisation de l’emploi du temps qui prouve qu’une scolarisation n’est pas possible. Or, pour permettre aux enfants de faire « sport-étude », des structures adaptées sont souvent prévues, mais ce ne sont pas toujours les solutions les plus pratiques ou les plus abordables.

- L’itinérance ou l’éloignement d’un établissement scolaire forment le troisième motif pour demander de pratiquer l’IEF. Ici encore il faut prouver par des documents que l’on se déplace régulièrement ou que la famille n’a pas de domicile fixe et que cela rend la fréquentation d’un établissement scolaire impossible. Pour l’éloignement, il n’y a pas à notre connaissance de répertoire des lieux éloignés d’une école publique, ni d’une distance minimale à partir de laquelle le domicile est jugé suffisamment éloigné de l’établissement scolaire le plus proche. 30 minutes de transports entre le domicile et l'école serait le temps minimal pour justifier d'un éloignement suffisant. En Suède, c’est une véritable méthode pour pratiquer l’IEF. Les parents motivés se sont installés sur une île, suffisamment loin de l’école la plus proche, pour obtenir une dérogation et faire l’école à la maison.

- Le 4e motif : c’est celui de la fameuse « situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif ». Ce motif concédé par Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l’Éducation, était censé permettre aux parents de bonne foi, bien intégrés, compétents et motivés, de continuer de faire l’école à la maison et de ne pas être inquiétés par cette nouvelle réglementation qui devait viser les familles « séparatistes » et surtout « islamistes ».

Il faut le dire clairement : en 2025, personne ne peut dire ce que cela signifie exactement et c’est en réalité fait exprès. Il s’agit d’une situation peu claire qui permet à l’Éducation nationale d’arbitrer et de choisir combien de familles pourront faire l’école à la maison. L’Éducation nationale peut ainsi adapter le nombre de refus et d’autorisation en fonction de ce qui aura été fait dans les autres académies.

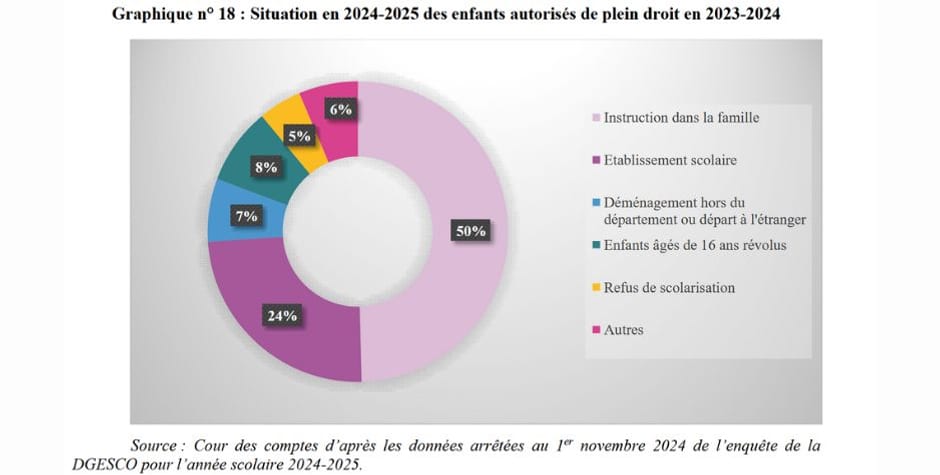

On peut toutefois essayer de clarifier ce concept de situation propre à l’enfant avec la jurisprudence. À travers les décisions rendues, on comprend qu’il s’agit pour les parents de prouver que la situation de leur enfant est suffisamment spécifique pour faire l’école à la maison. Cela doit être une sorte de faisceau d’indices. Par exemple : si l’enfant a toujours fait l’école à la maison, avant même le changement législatif. C’est un élément, mais ce n’est pas forcément suffisant. Il faut y ajouter des besoins particuliers en raison de son âge, qu’il suit une méthode pédagogique spéciale, qu’avec le métier de ses parents, c’est ce qu’il y a de plus adapté, ou encore qu’il a déjà un frère handicapé en IEF, etc. Il n’y a pas de réponse exacte. Parfois le simple fait d’expliciter une pédagogie mise en œuvre pour l’enfant suffit à obtenir une autorisation. D’autres fois, malgré un dossier complet et bien rédigé avec plusieurs éléments montrant l’existence d’une situation propre à l’enfant, l’Éducation nationale refuse d’accorder l’instruction en famille. Les statistiques officielles le montrent : approximativement une demande sur deux est acceptée. Les résultats varient d’une année et d’une académie à l’autre. Certains parents ont pu présenter des dossiers pédagogiques de quelques pages seulement et recevoir une autorisation. D’autres ont essuyé un refus une année avant d’avoir une autorisation l’année suivante pour le même enfant.

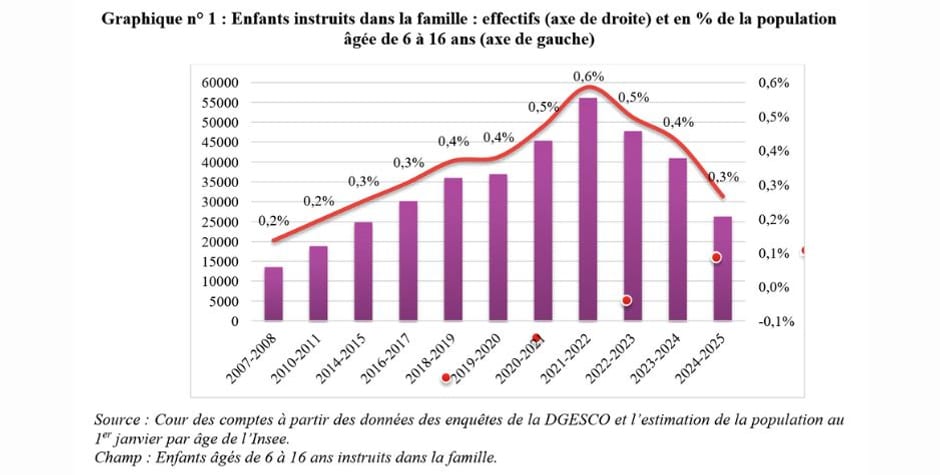

Il y a donc une véritable injustice et un problème fondamental avec ce système actuel. Comme l’Éducation nationale et la Cour des comptes l’ont reconnu, depuis 2022, il y a de très fortes disparités entre académies. Certaines sont moins malveillantes que d’autres. Le nombre d’enfants instruits en famille a été divisé par deux « grâce » à l’application de ce nouveau système d’autorisation. C’est une véritable dérive administrativiste : les parents passent des heures à préparer des dossiers et l’administration décide à leur place ce qui est dans l’intérêt d’enfants qu’ils ne connaissent pas et rendent (généralement) une décision sans aucune justification ce qui empêche les parents de savoir pour quel motif leur demande a été rejetée ou acceptée.

Parce que ce système est fondamentalement injuste, attentatoire aux droits fondamentaux des parents et des enfants et structurellement dysfonctionnel, l’ECLJ est convaincu de la nécessité de l’abroger et d’œuvrer autant que possible pour maintenir le droit à l’IEF.

Nous encourageons donc les parents à faire des demandes, car ils ont malgré tout une chance réelle d’obtenir une autorisation. Pour l’année 2024-2025, il y avait encore plus de 30.000 enfants en IEF. L’ECLJ encourage également les parents à exercer les voies de recours légales à leur disposition, particulièrement s’ils sont convaincus de la justesse de leur cause.

Une fois votre demande envoyée, l’Éducation nationale a 15 jours pour examiner la complétude de votre dossier et éventuellement vous demander des pièces complémentaires. Il faut donc rester attentif, car sans réponse rapide de votre part, votre demande sera automatiquement rejetée. L’Éducation nationale a un délai de deux mois pour examiner votre dossier et donner une réponse favorable ou défavorable à votre demande de faire l’instruction en famille. L’absence de réponse de l’Éducation nationale dans ce délai vaut autorisation. Selon les statistiques, l’administration arrive tout de même à répondre à 100 % des demandes dans les délais.

b. Que faire en cas de refus de la direction académique des services de l'éducation nationale (DASEN) ?

Vous avez fait votre demande entre le 1er mars et le 31 mai et vous avez reçu une lettre ou un courriel vous informant d’un refus ? Vous avez le droit de contester cette décision de la DASEN. Comme cela est normalement écrit dans le courrier que vous recevrez, le jour de réception de cette lettre initie un délai de 14 jours pour vous permettre de faire un RAPO : un recours administratif préalable obligatoire.

Qu’est-ce qu’un RAPO ? Il s’agit tout simplement d’une lettre que vous devez adresser à la Commission académique ad hoc de l’Éducation nationale compétente et dans laquelle vous contestez la décision de la DASEN que vous venez de recevoir. Ce recours écrit n’a pas besoin d’être long et ne doit pas reprendre tout votre projet pédagogique. Au contraire, nous vous conseillons d’exposer synthétiquement toutes les bonnes raisons pour lesquelles votre enfant doit pouvoir faire l’école à la maison et que la DASEN n’a pas correctement prises en compte. Vous pouvez toujours expliciter plus clairement un aspect ou ajouter un argument. Par exemple, si vous avez appris que l’école dans laquelle votre enfant devrait être scolarisé souffre d’un problème d’absentéisme professoral ou que des faits de violence s’y déroulent, vous pouvez l’utiliser pour exprimer votre inquiétude et affirmer qu’il est dans l’intérêt supérieur de votre enfant de ne pas être scolarisé dans un tel établissement. Vous pouvez également pointer une éventuelle discrimination locale ou intrafamiliale. Par exemple, si vous connaissez quelqu’un qui a eu une autorisation et que la situation propre de cet enfant est très semblable au vôtre. Ou encore si vous avez eu l’autorisation pour un de vos enfants mais pas pour un autre.

L’essentiel est de rester courtois, car vous souhaitez convaincre cette Commission, tout en étant clair : donnez autant de raisons que possible du bien fondé de votre demande.

Nous vous recommandons d’envoyer votre courrier, avec éventuellement des pièces justificatives, par lettre recommandée électronique. Non seulement c’est le moyen le plus rapide et le plus simple pour envoyer un long courrier depuis votre ordinateur, mais en plus le contenu est sauvegardé et utilisable à titre de preuve devant les juridictions en cas de recours.

Une fois ce RAPO envoyé, la Commission académique a en principe un mois pour se réunir puis encore une semaine pour vous notifier sa décision. Les délais sont à présent normalement tenus, mais des réponses positives de cette Commission sont parfois parvenues après ce délai à des parents qui avaient entre temps inscrit leurs enfants dans un établissement scolaire.

Ici encore, les réponses des Commissions sont majoritairement négatives, mais vos chances d’obtenir un redressement de la décision de la DASEN sont réelles. Compte tenu du fait que c’est un recours peu coûteux (les frais d’affranchissement) et relativement rapide à faire (rédiger une lettre d’une ou deux pages, avec l’aide de ce que vous avez déjà écrit dans votre dossier pédagogique), l’ECLJ vous encourage à l’employer. D’autant que si vous ne l’utilisez pas dans le court délai imparti, vous ne pourrez ensuite plus rien faire. C’est intentionnel : cette procédure de RAPO à exercer sous 14 jours, généralement pendant les vacances d’été, vise à vous empêcher de saisir une juridiction par la suite. Sous prétexte d’améliorer le dialogue entre l’État et ses administrés, vous êtes en réalité privés de recours légaux.

c. Que faire avec la réponse négative de la Commission ?

Si la Commission académique fait droit à votre RAPO, bravo, vous n’avez plus rien à faire, vous avez obtenu votre autorisation de pratiquer l’instruction en famille par cette décision de la Commission. Vous pourrez faire, comme vous l’espériez l’école à la maison.

Si la Commission rejette votre RAPO, vous pouvez alors saisir le juge administratif en faisant un recours devant le Tribunal administratif dont relève l’académie de l’Éducation nationale qui a pris la décision de rejet. Vous y contesterez le rejet de la Commission que vous avez reçu.

Un tel recours ne nécessite pas d’être représenté par un avocat. Vous pouvez donc rédiger votre requête vous-même. Il y a cependant de nombreux avocats qui se sont spécialisés dans ce contentieux ainsi que des associations qui peuvent également vous aider. L’ECLJ a pu travailler sur plusieurs recours avec l’association Liberté éducation, aussi nous vous recommandons de les contacter.

Vu la jurisprudence actuelle, il est vrai que vos chances d’obtenir par voie de justice votre droit d’instruire votre enfant sont minces. L’État prend fait et cause pour son administration et ses fonctionnaires n’ont aucune sympathie ou bienveillance pour des parents qui veulent proposer une éducation alternative à leur enfant. C’est un monstre froid qui prétend mieux connaître votre enfant, savoir ce qui est dans son intérêt et vous empêcher d’exercer vos droits et prérogatives pour le confier à une Éducation nationale à la dérive. Les enfants sont de plus en plus ceux de la République…

d. Le recours hiérarchique

Le recours hiérarchique est une forme de recours ou de réclamation faite au supérieur hiérarchique de l’autorité qui a pris la décision litigieuse. En l’occurrence, le recours hiérarchique contre la décision d’une commission académique serait à adresser au recteur d’académie (qui préside en principe la Commission académique…). Comme il y a déjà un recours administratif légalement prévu, demander une nouvelle fois à un membre de l’administration de réviser une décision à laquelle il a en principe participé a peu de sens et surtout peu de chance d’aboutir. Le recours hiérarchique, qui doit être fait dans les deux mois suivant la décision contestée, peut avoir un intérêt si un élément nouveau le justifie. Par exemple, si vous avez fait une demande d’IEF en raison de la situation médicale de votre enfant en avril, et que celle-ci s’est aggravée pendant ou après l’examen de votre dossier. Il est alors pertinent de présenter de nouvelles preuves médicales au recteur d’académie pour qu’il révise une décision prise sur la base d’un dossier médical obsolète.

Cela peut aussi être une bonne idée d’effectuer un recours hiérarchique si vous demandez l’IEF pour votre enfant en raison du harcèlement qu’il subissait dans l’établissement scolaire et que vous avez de nouvelles preuves établissant la véracité et la gravité des faits.

En dehors de ces cas spécifiques dans lesquels vous pouvez présenter des éléments nouveaux, contester la décision de la Commission n’a que très peu de chance d’aboutir.

e. La désobéissance civile

Certains parents, contestant la nouvelle législation qui les prive effectivement d’un droit naturel fondamental en déduisent que la désobéissance civile est légitime. Ils n’inscrivent donc pas leurs enfants dans une école et pratiquent l’IEF, avec ou sans autorisation. En réaction les rectorats signalent ces comportements auprès du procureur de la République qui engage des poursuites contre les parents. La situation paradoxale entre les enjeux sécuritaires actuels qui occupent les forces de l’ordre et la problématique de parents qui insistent pour instruire leurs enfants, fait que, dans les faits, tous les parents ne sont pas poursuivis malgré les signalements. La sanction prévue pour pratique de l’IEF sans autorisation est de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende[3]. En pratique cependant les peines qui ont été prononcées contre des parents en désobéissance civile sont nettement inférieures : des amendes comprises entre 300€ et 500€[4].

L’Éducation nationale peut également signaler la situation auprès des services sociaux, ce qui engendre parfois une enquête sociale pouvant aboutir au retrait de la garde des enfants. L’institution éducative peut également signaler la situation aux Caisses d’allocation familiale qui pourront suspendre le versement des prestations jusqu’à inscription de l’enfant dans un établissement scolaire.

Si vous ne souhaitez pas effectuer un recours juridique, il vous faut donc inscrire votre enfant dans un établissement public ou privé. Il reste alors une dernière alternative qu’il est possible d’exploiter en toute légalité.

f. L’inscription dans un établissement privé d’enseignement à distance

Il vous est légalement possible d’inscrire vos enfants dans un établissement privé d’enseignement à distance. C’est en fait répondre à l’obligation légale que d’inscrire votre enfant dans un établissement d’enseignement. Si l’on vous interdit de faire l’école à la maison, il vous reste légalement le choix de l’établissement : public, privé, sous contrat ou hors contrat ou… à distance. La période covid a été un accélérateur pour ce mode d’enseignement. De nombreux établissements faisant par principe cours avec leurs élèves physiquement présents, proposent ou imposent certains ou beaucoup de cours en ligne. Juridiquement et factuellement, c’est bien un professeur de l’établissement qui donne son cours à des élèves ou des étudiants grâce à une plateforme dont l’accès est réservé aux étudiants. La seule différence est la localisation physique des élèves lors du cours.

Stricto sensu, inscrire un ou plusieurs enfants dans un établissement privé d’enseignement à distance n’est plus vraiment de « l’instruction en famille ». Dans l’instruction en famille, c’est bien le parent, ou les deux, ou un tuteur, qui est l’enseignant et qui a la charge de développer le programme d’éducation à l’élève-enfant. La liberté pédagogique est beaucoup plus grande car il n’y a pas forcément d’examens ou de plan de cours arrêtés. Dans le cadre d’une inscription dans un établissement privé d’enseignement à distance, l’enfant reste bien, la plupart du temps « à la maison », mais le rôle de parent redevient celui de contrôleur ou de répétiteur. Les parents s’assurent que la leçon donnée par un instituteur a bien été retenue, vérifient les devoirs à faire, etc. Le parent n’est plus l’enseignant et n’a plus la main sur le programme. C’est l’établissement privé qui le propose, qui le met en œuvre, qui dispense les cours, qui contrôle le travail de l’élève. Si l’enfant ne renvoie pas ses devoirs ou n’assiste pas aux cours en ligne, l’établissement se réserve le droit de le renvoyer.

L’intérêt majeur de ces établissements d’enseignement à distance est que leur coût de création est nettement plus faible qu’un établissement classique, car il n’y a pas de bâtiment à acquérir ou à louer. Il existe donc une offre importante et diversifiée permettant aux parents d’exercer leur liberté pédagogique. Ce n’est donc pas une option pour les parents qui pratiquent l’IEF en « unschooling », c’est-à-dire en laissant leurs enfants complètement maîtres de l’agenda. Cependant l’enfant reste à la maison et le ou les parents demeurent très investis dans l’instruction.

Ainsi, dans la mesure où les parents ne font pas l’école à la maison, ne présentent pas un projet pédagogique, qu’ils ne sont pas maître du programme et que les exigences d’un établissement à distance sont les mêmes que celles d’un établissement classique vis-à-vis de l’enfant, il n’est pas nécessaire de demander une autorisation pour inscrire son enfant dans un tel établissement.

Il s’agit bien d’une alternative légale qui rend aux parents une grande liberté pédagogique, une grande responsabilité puisque la délégation de l’instruction est limitée et plus librement choisie.

III. Comment améliorer la situation actuelle ?

Pour l’ECLJ, la solution est simple et claire : il faut abroger l’article 49 de la loi du 24 août 2021. Le régime antérieur était fonctionnel, simple et juste. Comme le reconnaît la Cour des comptes dans ses Observations définitives sur « L’Instruction dans la famille » du 30 avril 2025 : l’argent que l’Éducation nationale a gagné en faisant moins de contrôles du fait de la diminution du nombre d’enfants en IEF a été perdu dans les fonctionnaires créés pour prendre en charge le nouveau système d’autorisation[5].

Au point de vue des principes et du droit international conventionnel, les parents ont engendré leurs enfants et en sont donc les premiers et principaux responsables. C’est à eux qu’il appartient de les éduquer et de les instruire pour en faire des adultes accomplis. Dans cette mission, l’État doit assister les parents, parfois suppléer si besoin, mais il ne peut pas remplacer les parents. Or, lorsque l’État empêche les parents d’éduquer leurs enfants et leur impose, par exemple, une éducation sexuelle en contradiction directe avec les convictions religieuses et philosophiques des parents, l’État prend indument la place des parents. C’est un pas dangereux vers le totalitarisme, un système dans lequel le pouvoir a en charge la totalité de la vie sociale de tous ses membres.

Dans le cadre de l’effort budgétaire de la France, l’école à la maison devrait être non seulement libéralisée mais aussi encouragée. L’Éducation nationale est un des premiers postes de dépense de l’État, de nombreuses classes sont saturées et le soulagement de dizaines de milliers d’enfants de l’école permettrait de faire d’importantes économies. D’autant que nombre d’enfants instruits en IEF ont un handicap ou un état de santé qui implique des charges supplémentaires pour l’école. Si la France n’avait pas modifié sa loi, au rythme ou se développait l’IEF, on compterait probablement 100.000 enfants instruits par ce moyen. Il n’y a pas de raison impérieuse de freiner cette pratique conforme aux droits des parents. Le prétexte de la lutte contre le séparatisme pour justifier ce régime d’autorisation a fait long feu. On sait à présent que l’école à la maison n’a absolument aucun rôle dans le développement de ce séparatisme et que le nombre de musulmans radicalisés instruisant leurs enfants en famille est statistiquement négligeable[6].

IV. Que fait l’ECLJ pour l’école à la maison ?

Depuis sa création, l’ECLJ agit pour défendre la liberté des parents et leurs droits naturels en matière d’éducation, particulièrement pour transmettre leur foi et leurs convictions à leurs enfants.

L’ECLJ est intervenu plusieurs fois en tierce intervention à la Cour européenne des droits de l’homme et a également participé à l’élaboration de plusieurs requêtes devant cette même Cour. Malheureusement, depuis maintenant 50 ans, cette Cour s’est montrée systématiquement sourde aux demandes des parents et a toujours soutenu les États pour imposer une éducation unique à tous les enfants, au mépris des convictions religieuses et philosophiques des parents.

L’instruction en famille est un des exemples de dispositions que la Cour européenne refuse d’interpréter en conformité avec la lettre du texte et l’esprit des rédacteurs de la Convention.

Un pays comme l’Allemagne peut ainsi imposer la scolarisation de manière absolue, donner des amendes à des parents, les menacer de prison et même retirer préventivement la garde des enfants aux parents qui veulent les instruire en famille : la Cour n’a rien trouvé à y redire. De même pour les parents qui s’opposent à certains programmes d’éducation à la sexualité ; pour la Cour il est conforme à la Convention que ces cours soient obligatoires, contre la volonté express des parents.

Dans la perspective d’un revirement de jurisprudence, l’ECLJ a rédigé un rapport en 2021 sur le droit à l’éducation ainsi que de nombreux articles sur ce sujet, accessibles sur notre site ou d’autres revues.

L’ECLJ mène également une action de plaidoyer auprès des parlementaires, pour qu’ils abrogent cette loi de restriction. De nombreuses questions parlementaires ont été posées ces dernières années grâce à la mobilisation des parents. Des propositions de loi en ce sens ont été déposées, et une proposition de loi améliorant la situation a déjà été adoptée par le Sénat le 8 février 2023. Elle est depuis bloquée sur le bureau de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation, principalement en raison de l’instabilité parlementaire.

L’ECLJ agit à présent à l’ONU pour faire mieux reconnaître ce droit des parents d’instruire et d’éduquer leurs enfants, d’être réellement aidés et non empêchés par l’État dans cette tâche qui leur est dévolue. Les textes internationaux, notamment le Pacte relatif aux droits civils et politiques et le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, sont particulièrement clairs. Ils garantissent la liberté des parents de choisir l’établissement d’enseignement et la liberté d’éduquer leurs enfants conformément à leurs convictions. Les Comités en charge de leur application devraient rappeler à la France cette obligation à laquelle elle s’est elle-même engagée.

V. L’ECLJ peut-il vous aider ?

Peut-être ! Nous pouvons vous aider si vous avez épuisé les voies de recours en France pour effectuer un recours auprès d’un Comité des Nations unies. C’est le cœur de l’action de l’ECLJ : porter des recours individuels auprès des institutions internationales. Notre association ne compte cependant pas d’avocat, donc nous ne pouvons pas vous accompagner directement dans une procédure devant les tribunaux administratifs français.

Outre les recours contentieux, nous agissons pour votre droit de parents auprès des personnalités politiques pour les sensibiliser à cet enjeu et sommes convaincus qu’une loi corrigeant la législation actuelle peut être adoptée en France.

Nous pourrons d’autant plus atteindre cet objectif si vous nous y aidez ! Vous pouvez soutenir notre action en nous faisant connaître, en partageant cet article, en signant et partageant la pétition ci-dessous, en faisant un don ou encore en nous contactant si vous avez des informations à nous partager.

_______

[1] Article L 111-4 du Code de l’éducation.

[2] Article R 131-11 du Code de l’éducation. Instruction dans la famille, Informations officielles du Service public : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F23429

[3] Article 227-17-1 du Code pénal.

[4] Marie Lacombe, « "Je ne me soumettrai jamais, soyez-en assurés" : une amende de 500 euros pour des parents qui font l’instruction en famille », La Dépêche, 20 février 2025 ; Séverine Perrier, « En Creuse, des parents reconnus coupables de ne pas avoir inscrit leurs enfants à l'école », La Montagne, 17 janvier 2025 ; Julien Griveau, « Instruction en famille : jugé à Niort, les parents en désobéissance civile relaxés », La Nouvelle République, 28 novembre 2024 ; Maxence Dourlen, « École à la maison. Mathilde et Thomas seront-ils condamnés une nouvelle fois ? », actu.fr, 22 novembre 2024 ; voir également les informations du collectif « Enfance Libre », https://www.enfance-libre.fr/

[5] Cour des comptes, 3e chambre, 2e Section, Observation définitives n° 2025-0795, page 54.

[6] Sénat, « Loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : tout reste à faire », Rapport d’information n° 383 (2023-2024), 6 mars 2024, Mme Sonia Backès, secrétaire d'État : « La très grande majorité des enfants qui suivent une instruction en famille ne pose pas de problème. D’ailleurs, 100 % des enfants qui suivent une instruction en famille ont été contrôlés. Cependant, certains enfants apprennent avec des supports de cours où les enfants sont sans visage ou voilés. Ces supports sont établis par un organisme d'enseignement à distance lui-même lié à un réseau séparatiste. Ces contrôles nous permettent de mettre en place un dispositif d'entrave avec des outils financiers et administratifs. Même s'il ne s'agit que de 1 % des enfants, nous pouvons ainsi les repérer. » Cf également Cour des comptes, Observations définitives sur « L’Instruction dans la famille », 30 avril 2025. Ce rapport n’aborde plus la question du séparatisme pour justifier la restriction sur l’IEF, mais uniquement la question financière du coût des contrôles. Cf. enfin l’absence de publication de données probantes de cette thèse ainsi que l’audition de Mme Caroline Pascal, directrice générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation le 18 septembre 2024 affirmant que : « Sur l’IEF, nous avons des résultats par rapport aux objectifs qui avaient été portés notamment de réduire la très forte hausse qu’il y avait eu au moment du Covid. […] Nous retrouvons l’étiage habituelle des choix que les familles ont toujours fait en matière d’IEF. »